「お知らせ」カテゴリーアーカイブ

2018年11月16日(金)国際学生交流プログラム成果報告会を開催します

2018年10月4日

琉球大学理学部および生物系では、学部生を対象とした複数の国際交流プログラムを実施しています。今回、2018年に行われた「済州大学自然科学部(韓国)との学生交流プログラム」ならびに「中国文化大学(台湾)との国際合同実習」について、参加した学生による報告会を開催いたします。多数の皆さんの参加をお待ちしております。

日時

11/16(金)5限

場所

理学部114室

博士研究員の小林峻さんが、日本植物学会若手奨励賞を受賞しました

2018年9月20日

博士研究員の小林峻さん(生物系・伊澤雅子研究室)が、平成30年度日本植物学会若手奨励賞を受賞し、9月14日から16日に広島で開かれた日本植物学会第82回大会において、表彰式に出席し、受賞講演を行いました。受賞研究タイトルは、「哺乳類媒植物ウジルカンダの送粉者の地域変異」です。送粉生態学の中でも研究が少なかった哺乳類による送粉生態の研究に取り組み、裂開という特殊な送粉メカニズム、花の構造と哺乳類の関係、送粉者シフトを明らかにし、未調査の東南アジアでは、コウモリ類以外の非飛翔性哺乳類に送粉を依存する植物が潜在的に多数あると推定した一連の研究成果が評価されました。

中國文化大學(台湾)との国際合同実習を行いました(2018年9月2日〜8日)

2018年9月13日

2018年9月2日から8日までの7日間、琉球大学農学部附属の与那フィールド(国頭村)において、中國文化大學理學院生命科學系(CCU)と琉球大学理学部生物系の学部生を対象とした国際合同実習を行いました。今回のテーマは、“ヤンバルクイナによる環境利用”。生物系から13名、CCUから15名の学部生と、生物系2名、CCU 2名の教員(Liao, Chi-Cheng先生、Chen, Yi-Huey先生)、5名のTA(中西希さん、小林峻君、大河原陽子さん、野澤文人君、Cheng, Yuan-Cheng君)、台湾特有生物研究保育中心のLin, Yu-Hsiuさんが参加しました。

実習の様子は こちら(PDF)からご覧いただけます。

最近の論文から:サンゴ類の多様な共生は、「恐竜の時代」以来;6つの新属記載

2018年8月13日

2018年8月13日 プレスリリース

琉球大学の研究者を含む国際的な科学者チームによると、サンゴ礁の構築を可能にするサンゴ類と、微細藻類間の相互関係は、これまでに想定されていたよりもかなり古く多様である。チームの研究では、サンゴ類と藻類の共生関係は、長い歴史の中で数多くの気候変動に耐えており、少なくとも一部は現代の地球温暖化にも耐える可能性が高いことが示唆された。

「過去の推定では、5000〜6500万年前にこれらの共生関係が開始されました。」と、ペン・ステート(米国)准教授であるトッド・ラジュネスは語る。 「しかし我々の研究では、近代のサンゴと共生藻類は、恐竜の時代から約1億6000万年前からずっと長く共生関係を持っていたことを示しています。環境変動によるそれぞれの厳しい局面の後、サンゴ類と共生藻類は、幾度も回復してきました。」とラジュネス准教授は語る。

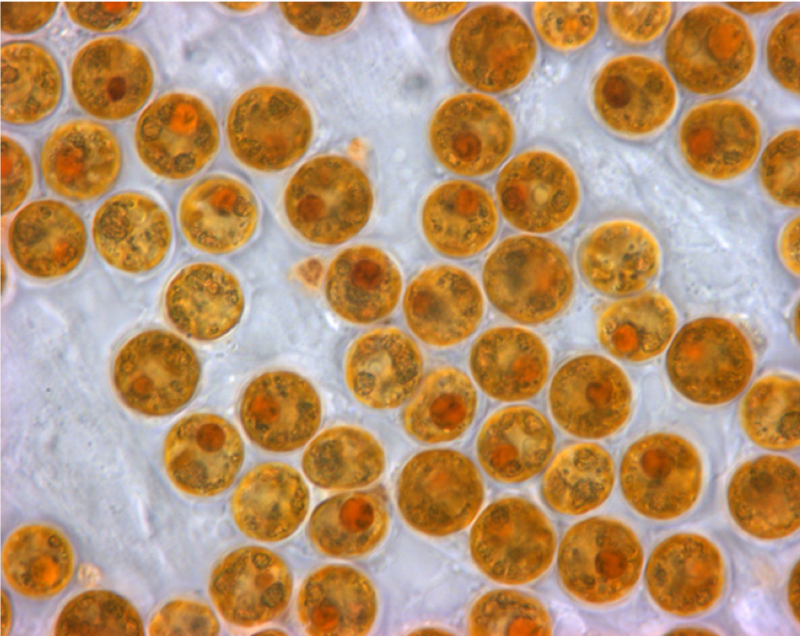

微細藻類は、一般的に褐虫藻(渦鞭毛藻科 Symbiodiniaceae)として知られており、太陽光からエネルギーを獲得し、多様な海洋生物に利用されている。また、褐虫藻は経済的価値の高いサンゴ礁を構成するサンゴ類の細胞内に住んでいることが知られている。

研究チームは、DNA配列、系統解析、ゲノム比較などの遺伝的証拠を用いて、微細藻類の起源となる年代を算出した。彼らは、微細藻類が以前までの理解より、はるかに多様であることを明らかにするために、分子系統学的な解析結果に沿って、光学顕微鏡と電子顕微鏡を使用し、形態形質を比較する古典的な形態学的手法を用いた。その結果は、2018年8月9日に Current Biology という科学誌にオンラインで掲載された。

琉球大学のライマー・ジェイムズ准教授は、「多くの研究者がこれまで、褐虫藻はただ一つの属に集中していると考えてきました。 遺伝的手法を用いて、我々は、渦鞭毛藻科が、実際には少なくとも15属によって構成され、世界中で数百もしくはおそらく数千種を含んでいるという証拠を提供する。この新しい論文では、属数は1から7に増加し、さらに少なくとも8つの未記載属の可能性があることを明らかにしました。』と話し、これは重要だと彼は説明した。なぜなら、いくつかの共生藻は、他のものよりも環境変動に強いからである。このチームは、十年近くに渡り、褐虫藻の分類の見直しを行ってきた。

また、この論文の他の著者には、米国、韓国、サウジアラビアの大学の研究者が含まれている。

論文タイトル

Systematic Revision of Symbiodiniaceae Highlights the Antiquity and Diversity of Coral Endosymbionts

掲載雑誌

Current Biology

URL: https://doi.org/10.1016/j.cub.2018.07.008

著者

Todd C. LaJeunesse(1), John Everett Parkinson(2), Paul W. Gabrielson(3), Hae Jin Jeong(4,5), James Davis Reimer(6), Christian R. Voolstra(7) and Scott R. Santos(8)

1. Department of Biology, The Pennsylvania State University, 208 Mueller Laboratory, University Park, PA 16802, USA

2. Department of Integrative Biology, Oregon State University, 3029 Cordley Hall, Corvallis, OR 97331, USA

3. Herbarium and Biology Department, University of North Carolina-Chapel Hill, Coker Hall, CB 3280, Chapel Hill, NC 27599, USA

4. School of Earth and Environmental Sciences, College of Natural Sciences, Seoul National University, Seoul 151-747, Republic of Korea

5. Advanced Institutes of Convergence Technology, Suwon, Gyeonggi-do 16229, Republic of Korea

6. Molecular Invertebrate Systematics and Ecology Laboratory, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa 903-0213, Japan

7. Red Sea Research Center, Division of Biological and Environmental Science and Engineering (BESE), King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Thuwal 23955-6900, Saudi Arabia

8. Department of Biological Sciences and Molette Laboratory for Climate Change and Environmental Studies, Auburn University, 101 Rouse Life Sciences Building, Auburn, AL 36849, USA

問い合わせ先

ライマー・ジェイムズ

琉球大学理学部海洋自然科学科 生物系・准教授

e-mail: jreimer@sci.u-ryukyu.ac.jp

電話:090-7294-9279

写真1 西表島のサンゴ礁。褐虫藻は経済的価値の高いサンゴ礁を構成するサンゴ類の細胞内に住んでいる。

写真1 西表島のサンゴ礁。褐虫藻は経済的価値の高いサンゴ礁を構成するサンゴ類の細胞内に住んでいる。

Photo credit: James Reimer

写真2 サンゴ類および他の無脊椎動物は、一般に褐虫藻と呼ばれる丸い金色茶色の微細藻類の高密度集団を含む。 典型的なサンゴ類は、サムネイルのサイズの組織の領域に1〜数百万個の共生細胞を有するであろう。

写真2 サンゴ類および他の無脊椎動物は、一般に褐虫藻と呼ばれる丸い金色茶色の微細藻類の高密度集団を含む。 典型的なサンゴ類は、サムネイルのサイズの組織の領域に1〜数百万個の共生細胞を有するであろう。

Photo credit: Todd LaJeunesse

2018年7月23日〜8月1日 第7回国際合同野外実習に参加しました

2018年8月3日

7月23日〜8月1日 生物系の大学院生(5名)と教員(2名)が台湾・インドネシア・タイの4大学と本学が合同で実施している野外実習に参加しました。今年の実習は台湾の2大学が主催し、台湾の緑島と福山植物園で行われました。講義実習は全て英語で進められ、4カ国の学生が協力して課題に取り組みました。

緑島のタイドプールで見つかった不明種について議論する学生たち

緑島のタイドプールで見つかった不明種について議論する学生たち

早朝バードウォッチングをおこなう参加学生たち

早朝バードウォッチングをおこなう参加学生たち

緑島の台湾中央研究院海洋研究所での集合写真

緑島の台湾中央研究院海洋研究所での集合写真

福山植物園の山中で行動実験に用いるクモの巣を探す学生

福山植物園の山中で行動実験に用いるクモの巣を探す学生

採取した植物がCAM植物かどうかを判定する為に、組織混濁液の滴定をおこなう学生たち

採取した植物がCAM植物かどうかを判定する為に、組織混濁液の滴定をおこなう学生たち

生物系学生3名が国際的な助成金を獲得

2018年7月3日

このたび、大学院博士後期課程・海洋環境学専攻(生物系)の Giun Yee Soong さん (マレーシア出身, D1)、Maria Eduarda Alves dos Santos さん (ブラジル出身, D3)、博士前期課程・海洋自然科学専攻(生物系)の濱本耕平さん(M1)の3名(いずれも James D. Reimer 研究室)が国際的な助成金を獲得しました.

1. Giun Yee Soong さん

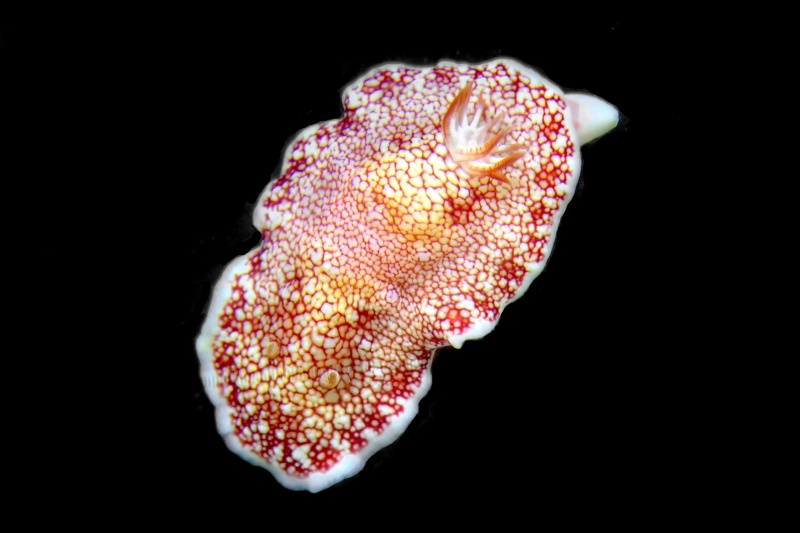

Malacological Society of London Travel Award

For the attendance of the internal morphology of nudibranch training workshop

At California Academy of Sciences, California, US

In September 2018

£297

ウミウシ Goniobranchus tinctorius (Soong さんの研究材料)

2. Maria Eduarda Alves dos Santos さん

2018 Graduate Fellowship Award by the International Society for Reef Studies

Project Title: Sibling zoantharians: Connectivity and associated zooxanthellae

US$2500

To be conducted at Hawai’i Institute of Marine Biology and University of the Ryukyus

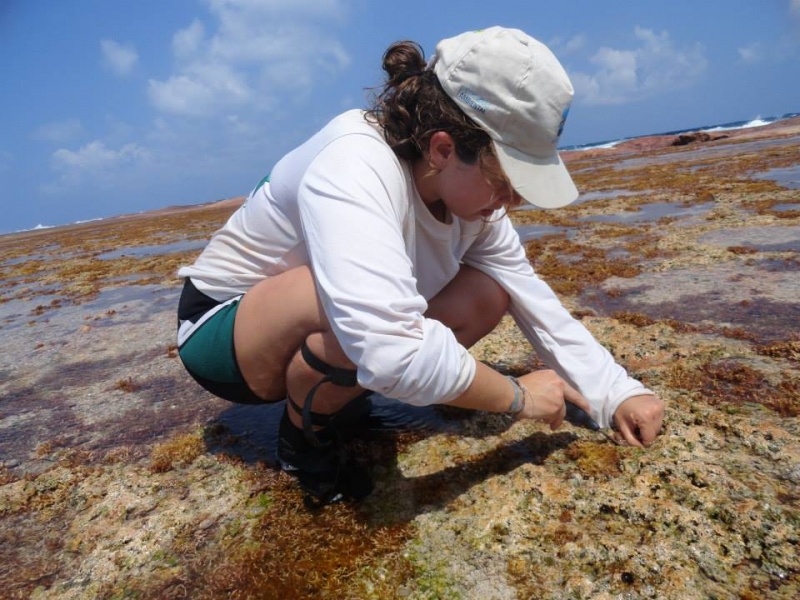

Santos さんがスナギンチャク類を採取している写真(上下とも)

Santos さんがスナギンチャク類を採取している写真(上下とも)

3. 濱本耕平さん

Selected to attend Red Sea Summer Program at KAUST

Award: All costs for round trip to KAUST from Okinawa, and all fees while in KAUST covered.

(濱本さんはKAUST[キング・アブドゥッラー科学技術大学,サウジアラビア]にて開催されるサマーインターンシップに応募し、60倍の競争率の後に合格しました。このインターンシップは、紅海の特徴的な環境を対象に、生物学の基礎を学ぶ目的で開催されており、本学からの学生の参加は初めてです。)

サマーインターンシップのポスター

第8回太平洋・島サミットでの首脳宣言において、生物系の中村崇准教授、ライマー・ジェームス准教授、栗原晴子助教らが関わったパラオ共和国でのSATREPSプロジェクトの成果が盛り込まれました

2018年6月4日

平成30年5月18日–19日に福島県いわき市にて開催された、第8回太平洋・島サミット(PALM8)において、本学理学部の中村崇准教授が日本側代表者としてパラオ共和国にて実施された、地球規模課題対応国際科学技術協力(SATREPS)のひとつである「サンゴ礁島嶼系における気候変動による危機とその対策」プロジェクト(https://www.jst.go.jp/global/kadai/h2403_palau.html)の成果が首脳宣言に盛り込まれました。

このプロジェクトは、平成25年度(2013年4月)~平成30年度(2018年3月)に、国際協力機構(JICA)と日本科学技術振興機構(JST)の支援の下で実施され、琉球大学、パラオ国際サンゴ礁センター、パラオ短期大学が日本とパラオのそれぞれのカウンターパートとして連携しつつ、パラオ共和国にて、自然科学的・社会科学的な分析・評価を通じた、気候変動影響下におけるサンゴ礁生態系の持続的な維持管理に資する新たな知見・課題の抽出、パラオの自然保護官・短大生・高校生へのトレーニングなどの人材育成、パラオの自然を紹介するガイドブックの発行と、教材としての現地高校・短大への無償提供、科学的成果に基づいた上下院議員団への政策提言や各州政府および政府機関への提言書の提出などを行いました。

*プロジェクトFaceBookページ: https://ja-jp.facebook.com/pcorie/

*首脳宣言における科学技術分野に関する記載(抜粋)

(中略)首脳はまた,地球規模課題対応国際科学技術協力プログラムを通じたパラオにおける珊瑚礁及び沿岸生態系の持続可能な管理に関する提言及び能力構築の成果並びにこうした取組がその他の太平洋諸島フォーラム島嶼国によって採用される潜在性を認識した。

パラオのサンゴ礁生物相の潜水調査

パラオのサンゴ礁生物相の潜水調査

現地若手研究員らを対象としたフィールドでの環境観測実習

現地若手研究員らを対象としたフィールドでの環境観測実習

住民を対象にした説明会

住民を対象にした説明会

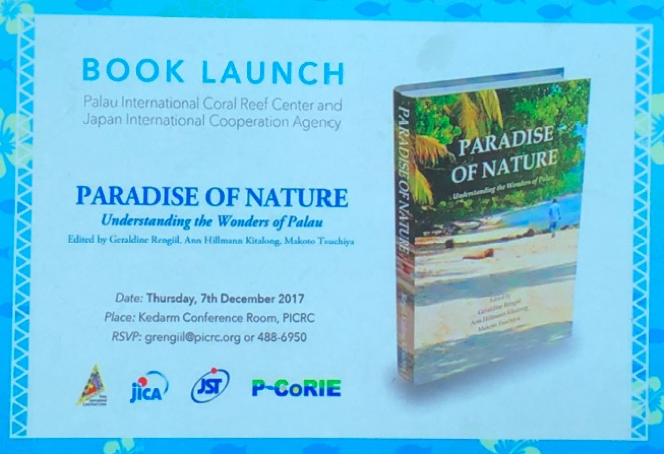

プロジェクトで発行したパラオの自然ガイドブック発行式典の案内

プロジェクトで発行したパラオの自然ガイドブック発行式典の案内

パラオ短期大学構内に整備された、国内初の遺伝子実験施設

パラオ短期大学構内に整備された、国内初の遺伝子実験施設

パラオでの保全政策を立案する際に、科学的知見を基にして進めることを謳った

パラオでの保全政策を立案する際に、科学的知見を基にして進めることを謳った

「Science and Policy Dialogue call for action」への上下員議員議長らによる署名式

<背景及び成果など>

パラオ国では、ミクロネシア地域各国との共同宣言である「ミクロネシア・チャレンジ(MC)」を宣言し、2020 年までに沿岸海域の30%と陸地の20%を保全区域とすることを目標に活動を行っており、国内ではPAN (Protected Areas Network)法を施行することで、サンゴ礁島嶼生態系の保全をおこなっています。PAN保護区域の多くは、漁業者が行く世代にわたって伝えてきた伝統的知識や、漁業対象生物についての経験的知見を基礎とした区域設定がされており、さらに州ごとの保護対象や手法(期間やサイズ制限など)もまちまちでした。パラオではMCに対しての保護区設定を進めたいが、その根拠となる科学的データが圧倒的に不足していたため、本プロジェクトでは、パラオ側ニーズとしてのサンゴ礁島嶼生態系の保全に資する科学的根拠を提供すべく、サンゴ礁環境およびサンゴ礁生物群集の現状把握や環境影響推定を行うことで、特にMPA(Marine Protected Area)についての科学的分析と将来に向けた効率的維持管理に資する知見抽出を進めました。例えば、海側の視点から考えると、生物調査を基にした各海域での主要生物群の現状、環境動態・傾向の明確化や海流や潮汐による生物幼生の分散がもたらす地点間の遺伝的連結性を明らかにすることによって、より論理的かつ実効性の高いMPA配置や重点保護区化などについての提案が可能になると考えられます。

プロジェクトでは、科学的基礎データ取得に必要不可欠ともいえるサンゴ礁域での定点モニタリングや調査手法の確立、基礎データを基にした保全策提案が重要であるという認識の下、プロジェクト期間中の継続計測・観測結果のパラオ国への提供とともに、プロジェクト修了後の各種モニタリング手法の引継ぎが進められました。また、これらの調査は、プロジェクト終了後にカウンターパートであるPICRC(パラオ国際サンゴ礁センター)の研究員が実施する事で、永久方形区でのサンゴ礁生物調査と、各地点での水温や水質測定などが将来にわたってパラオ国で実施される予定です。

また、生物多様性解析の主要な柱である生物標本管理のための標本データベースが作られ、複数の未記載種や新種が見つかっています。それらの標本の多くは、琉球大学にて保管されています。さらに、カウンターパートであるPCC(パラオ短期大学)にて、本プロジェクトによる供与機材を中心に構築された遺伝子実験施設における遺伝子抽出・解析が確立され、同時に、プロジェクトで派遣した専門家らによるパラオ国内の若手育成と併せて実施されました。

これらの研究成果の一つとして、Ngermid湾(ニッコー湾)と呼ばれるパラオ最大の人口密集地に隣接した半閉鎖的海域において、高水温・低pH化が進むであろう将来の海洋環境が既に成立していること、その環境中にもかかわらず多様なサンゴ礁生物群が見つかること、さらに、湾外やパラオ周辺の多地点と比べて、湾内に生息する同種生物の遺伝的な特異性が判明したことや、湾内個体群での高水温耐性、低pH耐性などが示唆されたことから、同湾の生態系保全の重要性をパラオ政府および関連するコロール州へ提言するに至っています。

一方、経済活動を観光資源や水産資源に依存するパラオ国において、持続可能な社会を維持していく上では、気候変動対策だけではなく、さまざまな地域環境変化と社会的な意識変化を把握しつつ、地域レベルでの環境変動や生物学的データに基づいたサンゴ礁保全対策を立案し、実践する必要があります。そのため、本プロジェクトでは、自然科学の分野のみではとらえにくい、陸での人間活動と生態系との潜在的なつながりを社会科学的な側面からも明確化しつつ、経済・社会影響としてとらえることを視野に入れた、全国的な社会科学調査が実施されました。本プロジェクトの実施期間中(2013~2018)には、パラオ国における海外からの観光客数が約50%近く増加した時期と重なり、その影響は、パラオの経済や社会に大きな影響を及ぼしていたと考えられています。実際に、本プロジェクトでは、その初期に全国規模のアンケート調査を行い、得られた回答を解析することにより、パラオ各州での観光開発への意識の違いや、社会的なサンゴ礁島嶼生態系保全のとらえられ方、利用についての考え方、近年の観光需要急増とその負の影響への認識なども浮き彫りとなりました。また、急激な観光需要の変化にともない現地マリンレジャー産業にも、海外からの展開をはかる業者の影響からか、海域利用のモラル低下・環境意識の低下(ごみ投棄や餌付け、ダイバーによる生物の持ち帰りなど)がみられるようになっていたことから、本プロジェクトではパラオ初となる「Green Fin(事業者主体でのマリンツーリズム環境負荷評価スキーム)」の導入支援のためのワークショップ開催や、社会科学系の成果を基にした現地マリンレジャー業者らへのフィードバックを兼ねたセミナーの実施、PAN事務局との連携による州保護官(レンジャー)の現地トレーニング支援を進めました。

本プロジェクトでは、科学的な知見、持続的かつ自律的なパラオ国でのサンゴ礁保全政策のアイデアを現地で実際に活動を行っているレンジャーや地元の重要なステークホルダーでもあるNPO/NGOと共有しながら、研究成果を基にした産業・行政への政策提案をパラオ政府の上下院議員団らに説明するなどの活動をおこないました。その結果、パラオでの保全政策を立案する際に、科学的知見を基にして進めることを謳った「Science and Policy Dialogue call for action」への上下員議員議長による署名がおこなわれました。このほか、プロジェクトの様々な研究や人材育成などの成果を共有するべく、セミナーを毎年開催し、最終年度には科学的知見に基づいた政策提言を示すセミナーを計3回(9月・12月・2月)開催し、そのうち2017年12月と2018年2月のセミナーでは、カウンターパートの協力を得て、科学的成果と政策案をそれぞれパラオ語に翻訳しながら、国内向けラジオ放送およびYouTubeでのセミナー映像公開(https://youtu.be/5TziviJUuyI)をおこないました。また、個別に流域管理を進めたいと考えているAirai州や、ニッコー(Ngermid)湾の保全方法を検討しているNgermid自治体(Koror州)、海面上昇および台風による高潮被害対策を検討しているMelekok州などで、州政に関わる知事・行政官や地域住民を対象としたコミュニティーミーティングを実施しました。

最終的には、科学的成果の詳細を、一般には伝わりにくい学術論文としてだけでなく、パラオ国内のステークホルダーとなる政府機関および各州に分かり易く説明するため、PICRCが正式な行政報告書の一つとして発行している「Technical Report」形態をとることで、より受け入れられやすくするための工夫をおこないました。さらに、政策提言の各項目に関連する政府機関や州に対して、カウンターパートであるPICRCから政策提言の要約とTechinical Reportを合わせたパッケージが3月末に提出されました。

ゴールデンウィーク直前の4月27日、新1年次向けに安全教育の講習を行いました

2018年5月1日

生物系では,1年次の必修科目「基礎ゼミ I」の一環として,安全教育の講習を実施しています.この講習では,「室内実験」,「陸域(山林)」,「海域」の3カテゴリーに関して,応急処置や危険生物への対処などの安全管理を学びます.今年はゴールデンウィーク開始前日の4月27日(金)の開催となりました.大学での実験・実習はもちろんのこと,休日のヤンバル散策やダイビングなどの課外活動も安全に実施してほしいという願いから,例年この時期に実施しています.

室内実験の安全講習

室内実験の安全講習

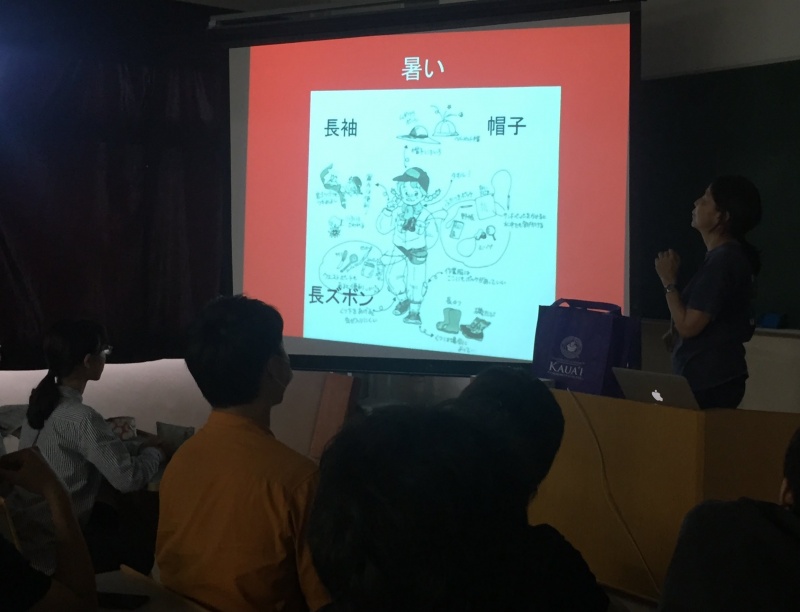

陸域の安全講習:どんな服装がよい?

陸域の安全講習:どんな服装がよい?

ハブを実物で確認(もちろん死んでます)

ハブを実物で確認(もちろん死んでます)

ヤンバル歩き必携の通称「ハブキット」.毒吸い出し器です

ヤンバル歩き必携の通称「ハブキット」.毒吸い出し器です

伊澤雅子教授が平成30年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞

2018年4月27日

生物系・伊澤雅子教授が平成30年度「みどりの日」自然環境功労者環境大臣表彰を受賞しました。

詳しくは,こちらのページ(琉球大学公式ウェブサイト内)を御覧ください。

中國文化大學との国際合同実習説明会の案内

2018年3月28日

中國文化大學との国際合同実習説明会の案内

本実習(進化生態学特別実験IV)は台湾の中國文化大學と合同で行う学部生(2〜4年生)対象の国際教育プログラムです。2018年9月2日(日)〜 9月8日(土)の7日間、沖縄(琉球大学・与那フィールド)での実習とヤンバル周辺でのエクスカーションを予定しています。登録に先立って、2018年4月10日(火)12:00より、理528室で説明会を行います。受講希望者は必ず参加してください。やむを得ず説明会に参加できない場合は、事前に伊澤か傳田まで連絡してください。